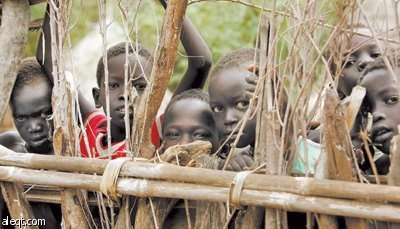

هل تجد محادثات الدوحة طريقا أقل تكلفة لوقف القتال في دارفور؟

شهدت العاصمة القطرية الدوحة بداية من أمس الأول، ورشة عمل فنية معنية بسلام دارفور وركزت جلساتها على مشاركة المجتمع المدني السوداني في جهود إحلال السلام في الإقليم. وتستمر هذه الورشة ثلاثة أيام، وتنتهي غدا الخميس.

من جانبها أكدت قطر التي تستضيف خلال هذا الشهر محادثات السلام في دارفور أن المفاوضات حققت تقدما نحو تثبيت مبدأ الحوار والتسوية السياسية كحل أوحد لأزمة الإقليمين لكنها أقرت بوجود صعوبات تعرقل مسيرة السلام هناك وعقبات تبطئ التقدم في المسائل الجوهرية للحل النهائي.

وطبقا لتصريحات خبراء دبلوماسيون وسياسيين فإن اجتماع الدوحة سيكون الحاسم لحل أزمة دارفور، مطالبين بتتويج الجهود الكبيرة التي بذلت حتى الآن للخروج بحل سلمي يرضي جميع الأطراف ويعيد السلام إلى دارفور.

وبمناسبة قرب محادثات السلام من أجل دارفور تستعرض «الاقتصادية» تقريرا مفصلا عن قضية دارفور وفق الرسالة المشتركة التي وجهها مارتن أجواي القائد السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور ورودلف أدادا رئيس البعثة المشتركة.

#2#

الرسالة المشتركة التي وجهها الجنرال مارتن أجواي، القائد السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور ورئيس البعثة المشتركة رودلف أدادا هي أن الحرب في دارفور، غرب السودان التي انتهت تقريبا تثير أسئلة من نوع هل انتهت فعلا ما أطلق عليها في وقت من الأوقات أكبر كارثة إنسانية، وفوق هذا لماذا كان هذا الاهتمام غير المسبوق من قبل وسائل الإعلام الغربية وجماعات الضغط بما يجري في دارفور، رغم أن ما شهدته يقل مثلا بدرجة كبيرة عما شهدته الكنغو المجاورة. وهل يعود ذلك إلى ما يتردد عن وجود موارد طبيعية، وأن هذه الضجة ينبغي فهمها في إطار الصراع على هذه الموارد.

اكتسب الحديث في هذا الجانب شيئا من الأهمية في عام 2005 عندما نقل عن بعض المسؤولين السودانيين وجود اكتشافات نفطية في جنوب دارفور في مربع (سي)، بل مضى البعض قدما ليتوقع إنتاج نصف مليون برميل يوميا عندما يتم تطوير الحقول في ذلك المربع. وتناول الإعلان بعض الناشطين الغربيين الذين وجدوا فيه مادة تعزز رؤيتهم عن تحركات الإدارة الأمريكية خاصة في عهد جورج بوش ونائبه ديك تشيني وأجندتهما النفطية التي عبرت عن نفسها بوضوح من خلال غزو العراق في عام 2003 لأسباب نفطية محضة استندت إلى معلومات استخبارية كاذبة عن أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في مطلع العام 2007 في دعم هذا الاتجاه، لكن تتالي الشهور وعدم حدوث شيء يذكر نسبة لأن ما تم العثور عليه لم يكن بكميات تجارية، كما أن عمليات الحفر انتهت في غالبيتها إلى آبار جافة، الأمر الذي دفع الشريك الأجنبي الرئيس وهو شركة كلايفدين إلى بيع حصتها إلى شركة التقنية المتقدمة السودانية، التي يترأسها المهندس عبد العزيز عثمان وزير الطاقة السوداني السابق.

وفي دارفور أيضا يوجد مربع (12- أ) حيث تم إنجاز بعض المسوحات الزلزالية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن نتائجها بصورة مطمئنة.

#3#

وفي واقع الأمر فإن معظم دارفور ما عدا بعض المناطق في جنوبها لا تحتوي على صخور رسوبية، وهي التي يوجد فيها النفط عادة، بل حتى مربع (6) الذي يوجد في جنوب ولاية كردفان ويمتد إلى جنوب دارفور وتعمل فيه شركة النفط الوطنية الصينية شهد بعض عمليات التخلي من قبل الشركة. وكانت المناطق التي تخلت عنها الشركة الصينية هي تلك الواقعة في دارفور.

هذا على المستوى المحلي، أما فيما يخص مصادر صناعة النفط العالمية، فإن مسحا أجرته رابطة كمبريدج لأبحاث الطاقة التي يترأسها الباحث دانييل يرجن، مؤلف كتاب (الجائزة) الذي يلخص فيه تاريخ صناعة النفط على امتداد 150 عاما، وتناول وضع الاحتياطيات النفطية خارج منظومة الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»، ليخلص البحث إلى وجود ست دول ليس من بينها السودان يمكن أن تتمتع باحتياطيات كبيرة يضاف إلى ذلك الموجود لدى «أوبك».

وحتى على افتراض وجود ثروة طبيعية سواء أكانت نفطا أو غيره وتستحق القتال من أجلها يطرح السؤال: أليست هناك طريقة أرخص وأقل تكلفة للحصول عليها بدلا من إشعال الحروب بكل تبعاتها الإنسانية والمادية؟ وفي واقع الأمر فإن هذا التصرف كان يمكن أن يكون مفهوما إذا كان السودان يمنع الشركات الغربية والأمريكية تحديدا من الدخول إلى أراضيه، لكن واقع الحال يشير إلى أن الامتناع جاء من قبل الدول الغربية إما بسبب الضغوط السياسية أو لأسباب تتعلق بالمقاطعة كما هو الحال مع الولايات المتحدة التي وضعت السودان في عام 1993على لائحة الدول التي ترعى الإرهاب، وبالتالي يحظر على الشركات الأمريكية العمل فيه، ثم بعد أربع سنوات أخرى فرضت واشنطون عقوبات اقتصادية من طرف واحد، الأمر الذي جعل السودان مكانا مقفلا أمام الشركات الأمريكية.

بل على العكس فإن استمرار العنف في دارفور يمكن أن ينتهي إلى حالة من الفوضى تؤثر في كل من ليبيا وتشاد المجاورتين وفيهما استثمارات أمريكية في ميدان الصناعة النفطية من قبل شركات كبرى أمثال أكسون موبيل وشيفرون. وفي السودان نفسه كما حدث مع اختطاف وقتل بعض العاملين الصينيين في الصناعة النفطية.

#4#

ومع أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتبن ذات النهج الأمريكي إلا أن الشركات تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة لحملات التخلي عن الاستثمارات في السودان بسبب دارفور وقبلها بسبب الحرب الأهلية في الجنوب مثلما حدث مع شركة رولس رويس. وفي كل الأحوال ظلت سياسة السودان الثابتة الترحيب بأي شركة من أي جنسية كانت، وكانت رغبته أن تعاود شركة شيفرون التي اكتشفت النفط في السودان في سبعينيات القرن الماضي إلى العمل، لكن الشركة تحججت بانعدام الأمن إثر هجوم على معسكر لها في منطقة ربكونا، جنوب السودان في شباط (فبراير) من عام 1984، وهو التوقف الذي لم تتزحزح عنه الشركة رغم تغير ثلاثة أنظمة سياسية إلى أن باعت امتيازها إلى شركة سودانية خاصة، اتضح فيما بعد أنها واجهة للحكومة السودانية وذلك في عام 1992 وبعد وصول الرئيس عمر البشير بثلاث سنوات.

وعندما قررت الحكومة دعوة الشركات الأجنبية الراغبة في تكوين كونسورتيوم لتطوير الحقول المكتشفة بواسطة شيفرون والبدء في الإنتاج ضمت قائمة الشركات الراغبة أوكسيدنتال الأمريكية، التي حصلت على إذن خاص من وزيرة الخارجية الأمريكية وقتها مادلين أولبرايت لاستكشاف الوضع مع الحكومة السودانية. الخرطوم وجدت في أوكسيدنتال فرصة ورحبت بها وعليها تولي أمر مربع كامل وحدها ودون الدخول في شراكة مع الآخرين، لكن أولبرايت رفضت إعطاء استثناء لأوكسيدنتال للمضي قدما في المشروع.

ومع أن دارفور معروفة بثرواتها الحيوانية وأنها من المناطق التي ينتشر فيها حزام الصمغ العربي إلى جانب وجود جبل مرة فيها، وهو الذي اكتسب سمعة أنه سويسرا إفريقيا في وقت من الأوقات لاعتدال مناخه وصلاحية بعض مناطقه للزراعة إلى جانب طبيعة ساحرة تصلح منطقة جذب سياحي، إلا أنها خلال العقود الأخيرة تعرضت لجفاف وتصحر قاس. وفي صيف عام 2007 أعلن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الصراع في دارفور يعتبر إلى حد كبير نتيجة للتدهور البيئي الذي شهده الإقليم، محذرا من أن حالة الصراع والاضطراب يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من القارة الإفريقية ما لم تتخذ إجراءات للتصدي لحالة الجفاف والزحف الصحراوي.

#5#

ويضيف التقرير الذي استغرق إعداده 18 شهرا أن دارفور تشكل مثلا حيا على نوع المخاطر التي تنتظر البلدان التي تمر بالظروف نفسها. فخلال فترة 40 عاما تراجع معدل الأمطار بنحو الثلث، وبدأت الصحراء تزحف جنوبا بمعدل ميل كل عام، ما فاقم مشكلة النزاع بين الرعاة والمزارعين بسبب تناقص الأراضي القابلة للزراعة والرعي واضمحلال مصادر المياه. ويستمر التقرير متوقعا أن يؤدي هذا الوضع إلى امتداد الصراع إلى خارج إقليم دارفور، وذلك نتيجة التدهور المتوقع في إنتاج المحاصيل بنسبة 70 في المائة في مختلف مناطق الساحل الإفريقي أو ما يعرف بالحزام السوداني الممتد من السودان إلى السنغال.

ويقول أشيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم للبيئة: إن الوضع لا يحتاج إلى عبقرية للوصول إلى خلاصة أنه مع تحرك الصحراء جنوبا، فإن هناك حدودا لم يمكن للنظام الأيكولوجي تحملها، الأمر الذي يمكن أن يدفع إلى الصراع وإلى سعي إحدى المجموعات إلى الحلول محل أخرى.

وأدى بروز هذا العامل إلى نشر بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مقالة باسمه في صحيفة واشنطن بوست انتقد فيها ضمنا التركيز في نقاش الأزمة في دارفور على الجوانب العسكرية والسياسية مع بعدها الإثني، لكن مع تجنب النظر إلى الجذور، حيث توجد ديناميكية معقدة تشير إلى أن الصراع في دارفور نتاج أزمة أيكولوجية نبعت جزئيا من التغير المناخي.

وفي هذا السياق وفي العام ذاته أجرى عالم الجيولوجيا المشهور الدكتور فاروق الباز أبحاثا في دارفور مستخدما تقنية الاستشعار عن بعد توصل عبرها إلى وجود بحيرة على شكل مياه جوفية داعيا إلى البدء بمشروع لحفر ألف بئر ما يشكل مدخلا لمعالجة وضع الجفاف والتصحر.

وفي تموز (يوليو) من عام 2007 دعت كلية كمبيوترمان الباز إلى إلقاء محاضرات في الخرطوم حول نتائج أبحاثه هذه. وفي إحدى المحاضرات التي حضرها لفيف من المسؤولين والزعماء السياسيين حتى المعارضين منهم مثل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي جاءت المفاجأة من بعض المعقبين، أكثر مما ذكره الباز. فوزير الطاقة والري السابق الدكتور شريف التهامي قال في تعقيبه إنه ما توصل إليه الباز مستخدما تقنية الاستشعار عن بعد من وجود للبحيرة كان معروفا قبل 40 عاما لإدارة التنمية الريفية المسؤولة عن حفر الآبار الجوفية، وإن عشرات الآبار تم حفرها استنادا إلى ما كان متوافرا من إمكانات ومعرفة جيولوجية وقتها. وإنه نتيجة لهذا الجهد أصبح ممكنا الحديث عن استغلال مشروع ساق النعام، بل زراعة القمح فيه، حيث حقق إنتاجية عالية.

لكن تضارب الأولويات وعدم الاستقرار السياسي وشح الإمكانات أدت كلها إلى وأد برنامج حفر الآبار ولحق به مشروع ساق النعام.

وإذا كان الأمر كذلك: أي أن مشكلة دارفور يمكن اعتبارها أول صراع نتيجة التغير المناخي، وليس هناك نفط أو ثروات طبيعية تثير شهية الدول الغربية لتتقاطر عليها مستخدمة كل الأساليب الممكنة، فلماذا هذا التركيز إلى درجة وصف ما يجري بأنه أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم؟

الجواب يوجد في كتابين أحدهما صدر العام الماضي تحت عنوان «السباق من أجل إفريقيا» للمؤلفين ستيفن فيك وكيفن فونك، اللذين أشارا إلى ضحايا الحرب في العراق الذين تجاوزوا المليون بسبب الغزو الأمريكي لبلادهم، أو أكثر من ثلاثة ملايين ماتوا في صراعات الكونغو المجاورة، لكن هذه الصراعات لم تحظ بتغطية إعلامية مكثفة مثلما حدث في دارفور وذلك لأن الولايات المتحدة والدول الغربية عموما منحازة إلى بعض أطراف الصراع، وتركيز الضوء عليها سيكشف دورها.

أما الكتاب الثاني فهو الصادر مطلع هذا العام تحت عنوان «ناجون ومنقذون» للأستاذ الجامعي الكيني محمود مامداني، الذي ينطلق من نقطة الكتاب السابق نفسها حول لماذا تعرضت الأزمة في دارفور إلى نشاط سياسي وإعلامي مكثف مع أن الأزمات الإفريقية العديدة وبعضها لقرابة عقدين من الزمان كالحالة الصومالية، لا تعمّر في الصفحات الأولى لأكثر من بضعة أيام على أحسن الفروض، بينما في حالة دارفور اندفع مجلسا النواب والشيوخ في الولايات المتحدة وصف ما يجري بأنه إبادة جماعية في عام 2004 رغم أنهما لم يرسلا حتى لجنة لتقصي الأوضاع.

ويرى مامداني أنه ينبغي النظر إلى ما يجري في الإطار الأوسع وهو الحرب على الإرهاب الذي لازم إدارة بوش وتواصلت خيوطه لتوفير ذخيرة ملائمة لنشاط مكثف لجماعات حقوق الإنسان، ونجوم السينما والمسرح انتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير لمواجهة تهم بخصوص ما يجري في دارفور.

وإن الحملة اتبعت تكتيكا يقوم على أبعاد التسييس والتبسيط برسم معسكرين أحدهما للمجرمين وهم في هذه الحالة العرب والضحايا وهم الأفارقة، وذلك حتى يمكن حشد أكبر دعم ممكن على الساحة السياسية الأمريكية من المسيحيين والنواب الأمريكان من أصل إفريقي واليهود إلى جانب الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان وشن حملة ترويجية على امتداد المدن الأمريكية شارك فيها الطلاب، وتعد الأكبر منذ حرب فيتنام، مع الفارق كما يقول مامداني إنها لم تكن من أجل السلام وإنما لتسويغ التدخل العسكري.

وإلى جانب التبسيط هناك المبالغة في الأرقام الخاصة بأعداد الضحايا الذين وضعتهم المنظمة في حدود 400 ألف شخص، ونتيجة لبعض الشكاوى قامت سلطة المعايير الخاصة بالإعلانات في بريطانيا بالطلب من أي جهات تنشر إعلانات ألا تستخدم هذا الرقم ما لم تكن متضمنة ما يؤكد على الأرقام الفعلية للضحايا. لكن ذلك لم يثن من عزم المنظمة. وفي مقابلة لجيري فاولر رئيس منظمة «إنقاذ دارفور» مع صحيفة «الشرق الأوسط» أخيرا قال إنهم يريدون من الرئيس باراك أوباما وضع استراتيجية لكل السودان لإنقاذ دارفور واستكمال تنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب وإجراء إصلاحات سياسية ما يتطلب تغيير النظام السياسي الحالي.

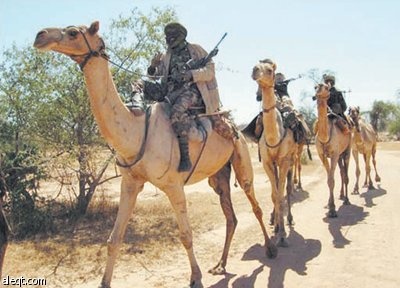

ومن أجل هذا يصر هؤلاء الناشطون على الاستمرار في استخدام وصف «الإبادة» وذلك حتى لا تخمد جذوة الحماس لعمل شيء، كما أشار فولر. ونتيجة لهذا يتعرض المبعوث الأمريكي ومسؤولو الاتحاد الإفريقي إلى الانتقادات بسبب حديثهم عن إنه إذا كانت هناك إبادة في الماضي، إلا أن الوضع على الأرض مختلف حاليا، وأصبح أقرب على أعمال عنف تقوم بها عصابات أكثر منها حركات متمردة ذات رؤية وقدرة على استخدام العنف للوصول إلى حلول سياسية.

ويبقى التحدي إذا كانت منظمة «إنقاذ دارفور» ستستطيع تسويق فكرة تغيير النظام في بلد لا تزال أصابعه محترقة من تجارب تغيير النظام في العراق وأفغانستان.

ولا تقتصر هذه الأجندة على الناشطين الأمريكان فقط، وإنما عبر المحيط خاصة في أوروبا حيث يوجد من يريدون تأسيس فصول جديدة في العلاقات الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية والتأكيد على مبدأ عدم الحصانة.

وصول قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية وإصدارها أمر قبض على رئيس لا يزال في سدة الحكم يعد مكسبا كبيرا لهذه المجموعات رغم الانتقادات العديدة الموجهة إلى مدعي عام المحكمة أوكامبو وطريقة إدارته ملف دارفور، وأهم من ذلك أن قرار المحكمة عقّد إلى حد ما جهود المفاوضات والسلام وذلك لإعطائه إشارة خاطئة للمتمردين بأن العالم سيقوم بتنفيذه واعتقال البشير، الأمر الذي لم يحدث طبعا، ما أسهم في تطويل طريق الوصول إلى سلام. لكن مرور ستة أشهر على صدور مذكرة المحكمة التي لم تعق البشير من السفر وممارسة سلطاته وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات لضمان تنفيذ أمر الاعتقال جعلا الوهج الذي لازم قضية المحكمة يتراجع تدريجيا، وأعادا التركيز مرة أخرى على الجانب السياسي وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل مرض لكل الأطراف. وهو ما بدأت بوادره في عمليات دمج الحركات المتمردة المتشرذمة، وتسريع وتيرة الاتصالات من قبل الوسطاء خاصة الأمريكي الجنرال سكوت قريشن، وذلك بأمل تحقيق اختراق ما في الجولة المقبلة المقرر انعقادها في الدولة أواخر الشهر المقبل.