أيادٍ خارجية استغلت «الإخوان» .. وآخر معركة قادها المؤسس بنفسه

تشكل المذكرات مادة ثرية لكتابة التاريخ حتى قيل: إن التاريخ إنما هو مجموعة شهادات لأشخاص رأى كل منهم جانباً من الأحداث فسجلها، والمؤرخ إنما يعمل على جمع هذه الشهادات وتحليلها وفق المنهج العلمي.

وعلى الرغم من التحفظات من غلبة الطابع الشخصي في المذكرات وبروز الإشكاليات الناتجة عن محدودية الرؤية والمواقف الدفاعية وأحادية الجانب لرواية التاريخ من خلال المذكرات، فإن المذكرات تظل من أهم المصادر للرواية التاريخية.

وبالنسبة للتاريخ السعودي الحديث، فإنه لم يظهر حتى الآن مذكرات مكتوبة تسجل فترة توحيد المملكة العربية السعودية وما صاحبها من أحداث سياسية واجتماعية وعسكرية وثقافية، بل إن غالبية رجال الوطن المشاركين في الأحداث أو المساهمين في صناعة القرار السياسي خلال فترة التوحيد انتقلوا إلى رحمة الله، ولم يذكر أن أحداً منهم دوّن أي مذكرات بالمفهوم التاريخي؛ وذلك بسبب غلبة الأمية ونقص الوعي التاريخي، إضافة إلى حساسية الأحداث، ولولا المبادرات التي قام بها بعض القادمين إلى هذه البلاد من المؤرخين كالريحاني أو حافظ وهبة أو فؤاد حمزة أو خير الدين الزركلي، الذين دوّنوا شهادات أمليت على بعضهم ووثقوا أقوالا جمعوها لبعض المشاركين والمعاصرين للأحداث، إضافة إلى المشاهدات والملاحظات والوثائق التي احتوتها مؤلفاتهم لضاع جزء من تاريخنا، ولولا صدور جريدة ''أم القرى'' سنة 1343هـ لضاع جزء آخر من هذا التاريخ، وهذا لا يعني التقليل من شأن المؤلفين المحليين الذين كان لهم دور كبير في توثيق كثير من الأحداث كالبسام أو ابن عيسى أو الذكير أو العبيد أو ابن ناصر أو المانع وغيرهم من المعاصرين لفترة التوحيد.

وعلى الرغم من كون المذكرات تشكّل مادة ثرية لكتابة التاريخ، فلا تزال ثقافة كتابتها غائبة عن الفكر الجمعي السعودي، وهو الأمر الذي فقدت معه شهادات المشاركين في الأحداث من كبار القيادات السياسية والإدارية والعسكرية فطوى الموت صفحاتهم في الأجداث في حين كان الواجب يقتضي تخليدها في كتاب التاريخ السعودي.

ويرى محقق كتاب (يوميات الدبدبة: أول مذكرات يومية في حروب الملك عبد العزيز لتوحيد المملكة العربية السعودية)، أن نشر مثل هذه المذكرات ربما يوحي للأحياء بدور الكتابة في حفظ التاريخ، ويساهم في رفع درجة الوعي بأهمية المذكرات بصفة عامة.

#7#

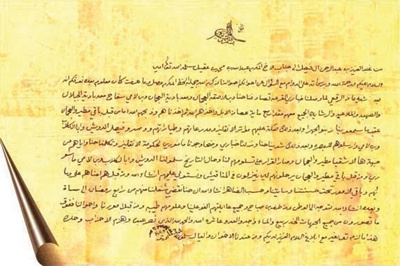

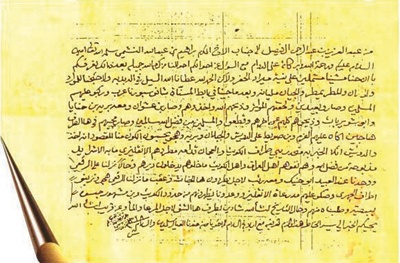

صدر هذا الكتاب عن دار جداول للنشر والترجمة في بيروت قبل مدة وجيزة من هذا العام 2012، وقد كتب هذه المذكرات يوسف ياسين سكرتير الملك عبد العزيز الخاص في حين قام على إعدادها ونشرها والتعليق عليها المؤرخ قاسم بن خلف الرويس، وجاء الكتاب في 356 صفحة من الحجم العادي، كما ألحق الكتاب بصور بعض أصول المذكرات، وبعض الوثائق والخرائط والصور الفوتوغرافية، إلى جانب إلحاقه بفهارس للأعلام والمواضع بهدف تسهيل الاستفادة منه.

تسعد ''الاقتصادية'' بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين باستعراض مادة هذا الكتاب تقديراً لأهميته التاريخية وقيمته العلمية وتفاعلاً مع ما أحدثه من أصداء في الساحة الثقافية.

والحقيقة أن (يوميات الدبدبة) يعتبر كتاباً مختلفاً ومشوّقاً لأنه تميز بمزجه بين أدب الرحلات وأدب المذكرات، ومزاوجته بين التاريخي والجغرافي، والسياسي والعسكري، كما أنه - كما أشار - محققه يكشف عن معلومات تاريخية غائبة، ولمحات اجتماعية نادرة؛ فإذا علمنا أنه يوثّق لأحداث خطيرة في مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة العربية السعودية تتعلق بمسألة الإخوان الشائكة والعلاقات مع دول الجوار، ويتناول وقائع شارك فيها جيش من أكبر الجيوش في تاريخ حروب التوحيد، ويذكر تفاصيل سياسية وعسكرية لم يسبق إليها، إضافة إلى شخصية كاتب اليوميات يوسف ياسين الذي كان سكرتيراً خاصاً للملك عبد العزيز رئيساً للشعبة السياسية في ديوانه ومن كبار مستشاريه، والذي ظل ملازماً للملك عبد العزيز ومحيطاً بأسرار الدولة طيلة 30 سنة، مع كونها أول مذكرات يومية تسجل بالتفصيل مجريات آخر الغزوات التي قادها الملك عبد العزيز في جهاده الطويل، وعمل محقق الكتاب جهده في التعريف بهذه المذكرات المهمة في التاريخ السعودي، كما قام بتحقيق نسبة المذكرات إلى كاتبها الحقيقي وعرّف به تعريفاً وافياً بعد أن ظلّت تحت اسم مستعار مجهول هو (كاتب خبير) لأكثر من 80 سنة، كما سعى لإخراج هذه المذكرات بصورة أكمل وأجمل من خلال ما أضافه إليها من التعليق المعلوماتي والتحليلي الموازي للتوثيق الدقيق.

#2#

غزوة الدبدبة

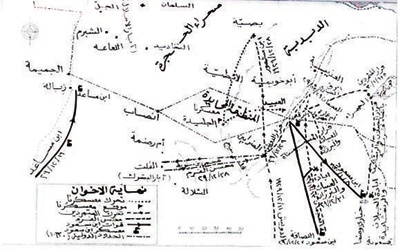

تعتبر السنوات 1346هـ و1347هـ و1348هـ من أحرج السنوات في تاريخ الدولة السعودية الحديثة بسبب الفتن الداخلية التي تأججت بعد اختلاف الملك عبد العزيز مع الإخوان، ورغم انتصار الملك عبد العزيز على الخارجين عن طاعته منهم في معركة السبلة الشهيرة سنة 1347هـ، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على الفتنة داخل بلاده، حيث ظهرت بعد ذلك أيادٍ خارجية استغلت هؤلاء الإخوان الموتورين لزعزعة أمن البلاد وضرب استقرارها فأصبحت الحدود المتاخمة للأراضي السعودية ملاذا لأولئك، فزحف الملك عبد العزيز بجيش جرّار سنة 1348هـ إلى الحدود الشمالية لبلاده مخترقًا الدهناء والصمان للقضاء على فلول الإخوان الخارجين على طاعته فكان له ما أراد، وسُمّيت هذه السنة (سنة الدبدبة) وسُمّيت الغزوة (مغزى الدبدبة) إشارة إلى الموقع الجغرافي الذي حدثت فيه أكثر الوقائع، ويجد القارئ في هذه المذكرات اليومية التي سجلها أحد المشاركين ثم نشرها باسم مستعار توثيقًا لجميع ما جرى في هذه الغزوة من تحركات وأحداث ومراسلات ومعارك مع توضيح لما سبقها من ملابسات وما تبعها من تطورات، إضافة إلى الاستطرادات التاريخية والجغرافية والأدبية والاجتماعية الأخرى، ومن هنا تكتسب هذه المذكرات أهميتها كتاريخ لحظي مدوّن أو شهادة فورية موثّقة، خاصة بعد كشف الاسم الحقيقي لكاتبها وتحقيقها في هذا الكتاب، ما يجعلها من أهم المصادر لتتبع الأحداث التاريخية في تلك الفترة من خلال مشاهدات وروايات رجل كان في موقع المسؤولية في تلك الأيام، خاصة في ظلّ الحساسية التي يتعامل بها معظم الباحثين السعوديين مع مسألة الإخوان التي تُعتبر جزءًا من تاريخ الملك عبد العزيز.

حكاية الكتاب

#8#

يشير محقق الكتاب قاسم الرويس إلى أنه حرص على تهيئة هذه المذكرات للنشر خدمة للعلم والتاريخ، لأنها لم تحظ بالاهتمام الكافي رغم أهميتها ونشرها في صحيفة ''أم القرى''، ولأن فيها إضافة نوعية للمصادر التاريخية المحلية، فهي أول مذكرات منشورة في التاريخ السعودي، وأول يوميات توثق تفاصيل إحدى غزوات فترة التوحيد، ومن الأسباب الباعثة على إخراجها اعتماد بعض المصادر عليها بدون مراعاة لجوانب الأمانة العلمية، كما أن كثيراًً من الباحثين استقى منها بطريقة غير مباشرة من خلال مصادر أخرى لأنه لم يطلع عليها، وأخيراً بهدف التعريف بصاحبها وجهوده في خدمة التاريخ السعودي وحفظ حقوقه الفكرية التي أهدرت في ظل الاسم المستعار التي كتبت به المذكرات.

ولقد عمل المحقق على التنبيش عن مادة المذكرات في جريدة ''أم القرى'' أثناء عمله على جمع مواد كتابه (رشدي ملحس: من نابلس إلى الرياض) قبل سنوات، لكنه وجد فيها مادة تاريخية خصبة تستحق العناية فتوسع في التعليقات رغبة في إضافة بعد علمي آخر لهذه المذكرات من خلال المقارنة بالمصادر الأخرى للتأكيد على بعض المعلومات، أو توضيحها أو للوقوف على المزيد من المعلومات بهدف إضاءة طريق الباحثين للوصول إلى الحقائق التاريخية، وهو في جلِّ ذلك يستعين بشكل رئيس بالوثائق وبآراء المشاركين في الأحداث أو المعايشين لها من الأطراف كافة، وكذلك بالأرشيف الصحفي المعاصر للأحداث وكذلك الشعر النبطي، ولم يقتصر على هذه المصادر وحدها، بل حشد كل ما يستطيع منها في سبيل تشكيل صورة أكمل عن الأحداث التاريخية.

#3#

ويتحدث الرويس عن منهجه في نشر هذا العمل الذي تتبع فيه مادة هذه المذكرات المنشورة في جريدة ''أم القرى''، ما اقتضى مراجعة أعداد الجريدة مباشرة واستخراج مادة كل حلقة على حدة، ثم قراءة المواد قراءة متأنية، وتدقيقها للتغلب على الصعوبات المصاحبة لاستنطاق نصوصها، ثم توثيق معلومات النشر في جريدة ''أم القرى'' شاملة السنة والعدد والتاريخ الهجري والميلادي، إضافة إلى رقم الصفحة، مع الالتزام بنص المذكرات ورسم الكلمات كما وردت في جريدة ''أم القرى'' دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، كما عمل على الترجمة للأعلام والتعريف بالمواضع الواردة في نص المذكرات في الحاشية ما وجد إلى ذلك سبيلا مع ذكر المصادر، التعليق في الحاشية على ما رأيت التعليق عليه أو توضيحه أو تصحيحه أو الإشارة إليه أو الإضافة إليه معتمداً على المصادر التاريخية مع توثيقها بالجزء والصفحة، إضافة إلى كتابة مقدمة وتمهيد للتعريف بهذه المذكرات وبيان أهميتها ودراسة بعض جوانبها، وكذلك استطاع التحقق من نسبة الاسم المستعار إلى يوسف ياسين ثم التعريف به والترجمة له.

#4#

يوسف ياسين

ولد يوسف ياسين في اللاذقية كما جاء في كتاب الأعلام سنة 1309هـ/1892، ونشأ في اللاذقية ودرس فيها المرحلة الابتدائية، ثم سافر إلى مصر للالتحاق بالأزهر فدرس فيه وقتاً يسيراً ثم تركه ليلتحق بمدرسة (الدعوة والإرشاد) تحت إدارة الشيخ محمد رشيد رضا ودرس فيها عامين ثم توقفت الدراسة، بسبب قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914م/1332هـ ، رجع إلى سورية ثم التحق بمدرسة (صلاح الدين) في القدس.

وخلال وجوده في القدس أثناء الثورة العربية قام بدعوة المتطوعين للاشتراك في الجيش العربي المقاتل في العقبة ومعان بقيادة (فيصل بن الحسين) ثم ذهب بنفسه إلى العقبة والتحق بالجيش العربي هناك، ثم توجه مع الجيش العربي إلى دمشق، ثم عمل في اللاذقية حتى أخرجه الفرنسيون بعد دخولهم سورية إثر معركة ميسلون الشهيرة سنة 1920، لجأ بعدها إلى الحجاز ليلتحق بعد ذلك بحكومة الأمير عبد الله بن الحسين في الأردن، وما لبث حتى التحق بالملك عبد العزيز في الرياض سنة 1343هـ وليرافقه في رحلته إلى الحجاز بعد ذلك بأيام معدودة.

دخل موكب الملك إلى مكة في 7/5/1343هـ ولم تمضِ أيام قلائل إلا وقد صدر العدد الأول من جريدة ''أم القرى'' التي أصبحت الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 15/5/1343هـ، بجهود يوسف ياسين لتكون واسطة السعوديين للتفاهم مع العالم، فكانت هذه الجريدة الذراع الإعلامية للحكومة السعودية في تلك الفترة الحرجة من تاريخها، وكان ليوسف ياسين الدور الأكبر في كتابة موادها الصاخبة للدفاع عن الدولة السعودية وبيان حقيقة مواقفها للعالم أجمع.

شغل يوسف ياسين رئاسة تحرير هذه الجريدة وظل نحو أربع سنوات، وذلك خلال الفترة من سنة 1343هـ إلى 1347هـ.

#5#

كما شغل عددا من الوظائف المهمة، بسبب كفاءته واكتسابه ثقة الملك عبد العزيز التامة، الأمر الذي أدى إلى مرافقته الدائمة للملك في أسفاره ورحلاته ومن الوظائف التي شغلها: السكرتير الخاص للملك، وكيل مديرية الشؤون الخارجية، رئيس الشعبة السياسية حتى صدر المرسوم الملكي رقم 5/6/2/ 8818 وتاريخ 6/11/1364هـ باعتباره وزيراً للدولة قائماً بالأعمال المكلف بها، وبعد انتقال الملك عبد العزيز إلى رحمة الله سنة 1373هـ/1953واصل يوسف ياسين العمل مع الملك سعود، وكان محل ثقته حتى وافته المنية في الدمام بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إثر نوبة قلبية في يوم الخميس 25 ذي القعدة 1381هـ/1962.

سر الكاتب الخبير

ناقش محقق الكتاب سبب إخفاء يوسف ياسين لشخصيته عند نشره لهذه اليوميات في جريدة ''أم القرى''، حيث نشرها تحت اسم مستعار هو (كاتب خبير) فأشار إلى أن يوسف ياسين منذ استلامه مسؤولية جريدة ''أم القرى'' وهو يكتب بقلم سيّال منافحاً عن المملكة ومؤرخاً لأحداثها ومفنداً ما ينشر في صحف خصوم الدولة وأعدائها، وكانت أغلب كتاباته تنشر بدون توقيع أو تحت اسم مستعار، وتلك عادة صحفية درج عليها رؤساء التحرير في تلك الفترة، لأنهم يتحملون مسؤولية كل ما ينشر في الصحيفة.

لكن بعد ترك يوسف ياسين رئاسة تحرير ''أم القرى'' سنة 1347هـ وتفرغه للعمل السياسي في ديوان الملك عبد العزيز اختلفت الأمور، بسبب حساسية الأوضاع السياسية فكون يوسف ياسين يدير كثيراً من المفاوضات السياسية ولأن التقاليد الدبلوماسية تشكل قيداً يمنعه من الكتابة الصحفية باسمه الصريح، لما قد يترتب عليه من وقوع خطأ في التعبير أو لبس في الفهم أو ضعف في الصياغة يحسب على الحكومة وليس على الصحيفة، ورغم أن الصحيفة تمثل الحكومة لكن النظرة إلى الصحفي ليست مثل النظرة إلى السياسي! ويرى الرويس أن هذا سبب أيضاً لتحفظه كثيراً في سرد بعض التفاصيل، وأن رمزية هذا الاسم المستعار تشير إلى موثوقية المعلومات الواردة في المذكرات، ويرجح أن اختيار هذا الرمز يأتي في سياق الرد على مفتريات باطلة سبق أن نشرتها إحدى الصحف العراقية حول فتنة الإخوان بتوقيع شخص نعتته تلك الصحيفة بـ (كاتب خبير) بمسائل البادية!

#6#

محتويات اليوميات

جاءت هذه المذكرات في عشرين حلقة مستغرقة فترة زمنية بدأت من 23 جمادى الثانية 1348هـ /25 نوفمبر 1929 وانتهت في 8 شوال 1348هـ /8 مارس 1930، وكان صاحبها ينوي طباعتها في كتاب مستقل ولا نعلم بعد ذلك الأسباب التي منعته من ذلك!

وسنستعرض هنا بعض المعلومات النادرة التي انفردت بها هذه اليوميات ليعلم القارئ الكريم مدى ما حفظته من كنوز تاريخية ولمحات اجتماعية لهذا الوطن الممتد، ومن ذلك الحديث عن النظام العسكري لجيوش التوحيد في تلك الفترة الزمنية، حيث تطرقت هذه اليوميات لهذا النظام بتفصيل لم يرد قبل ذلك في أي مصدر من المصادر:

الاستعداد الحربي

يشير صاحب اليوميات إلى أن الدعوة للجندية وتكوين الجيش وتهيئته القتال تختلف في مملكة الملك عبد العزيز عن غيرها من البلدان الأخرى، لأنه من المعروف في سائر المدن أن الفرد الواحد لا يمكن أن يكون صالحاً للدخول في المعارك الحربية قبل أن يمضي عليه بعد دخوله السلك العسكري مدة لا تقل عن ستة أشهر في الأوقات المستعجلة، يتمرن فيها على الحرب والكفاح وسائر ما يحتاج إليه فن الطعن والضرب.

أما في نجد فليس هناك مسافة بين دعوة الجندي وبين أن يخوض المعركة للقتال إلا ريثما يدعى للقتال ويتقلد بندقيته ويركب ناقته، ثم يكون على استعداد كامل لخوض غمار أي معركة يدعى إليها ويؤمر بخوض غمارها، ذلك لأن كل فرد في نجد خاصة، محارب بطبيعته، وهو منذ نشأته الأولى يحمل السلاح ويتمرن على الرمي ومنازلة الأقران، وعلى هذا فأهل نجد كافة، كل من بلغ الثالثة عشرة من عمره تقريباً إلى من بلغ السبعين أو جاوزها، كل هؤلاء هم في كل وقت وحين على استعداد لدخول المعارك التي يدعون إليها في كل وقت من الأوقات.

وربما يكون مستغرباً لبعض القراء حين يعلم أن صاحب اليوميات ذكر أن من بين المشاركين في غزوة الدبدبة من لا يتجاوز سنه التاسعة أو الثامنة من العمر ومن هؤلاء من يخوض المعارك الدامية!

ولهذا السبب فلا يجد الملك عبد العزيز صعوبة في سرعة السوقيات العسكرية بالعدد الذي يريده لأي جهة من الجهات، بَعُدَت أو قَرُبَت، والأمر لا يكلفه إلا كتابة الكتاب للجهات التي يريد أهلها أن يسيروا للحرب ثم يأمر بتعيين أمير لهم، ثم يصدر لهم تعليمات خاصة في طريقهم ومنازلهم ويعطيهم من نصائحه التي اكتسبها من الخبرة والتجربة وقد يعطيهم بعض المؤن يستعينون بها في أسفارهم!

فرق الجند

يعلم من هذا أن سائر أهل نجد في فترة التوحيد كانوا جنودا مجندة، مستعدة لتلبية الأمر لأول لحظة، وهي في نجد كلها بمثابة الجند المقيم في الثكنات العسكرية للطوارئ، فثكنات الجنود في سائر الأمصار بنايات مشادة يقيم الجند فيها، يُطْعَمون وينفق عليهم، أما نجد فكلها ثكنة عسكرية، لكن المقيمين في تلك الثكنة ينفقون على أنفسهم، وللجند النجدي أقسام يعرف بها، ولكل قسم أو فريق منه طرز وشكل وترتيب خاص به، ويمكن حصر تلك الأقسام تقريباً بما يأتي: -

أ – أهل العارض.

ب – أهل حواضر المدن.

ج – أهل الهجر.

د – البدو.

النخوة

يذكر صاحب اليوميات أن لكل فريق من فِرق الجند نداء يعرفون به وينتسبون إليه وهو (النخوة) التي ينتخون بها.

والنخوة التي ينتخي بها أهل العارض هي (أهل العوجا)، وهذه اللفظة إذا نودي بها كان لها في النفوس أثر عجيب أهم من تأثير الكهرباء في الأجسام.

ومتى تنادوا يا أهل العوجا، أقدموا على الموت إقداماً، ويشير إلى أن الآراء اختلفت حول أصل هذه النخوة ومنشأها، لكنه يؤكد أنها نخوة قديمة وجدت منذ تأسست الدرعية، ولها ما يقرب من أربعمائة سنة تقريباً.

ومن المعلوم أن لكل قبيلة من القبائل وأهل المدن نخوة خاصة بهم، فنخوة أهل القصيم (ولد علي)، ونخوة أهل الجبل (أهل حائل أو سناعيس)، ويشير صاحب اليوميات إلى أنه قد غلب على هذه النخوات في تلك الفترة نخوة كانت وليدة الدعوة الدينية، حيث لا يزال يسمع إذا عرضت الخيل: (خيّال التوحيد، أخو من طاع الله، يا ويل عدوان الشريعة منا).

حملة السلاح

ويرد في اليوميات أن كل فرد من أفراد أهل العارض ممن يستطيع حمل السلاح يعتبر من أهل السلاح، وهم ثلاثة أقسام:

أ –رجال الحرس والخدم.

ب – أهل الوظائف والمراتب .

ج – أهل الجهاد.

أما رجال الحرس والخدم: فهم رجال حرس الملك وخدمه، ورجال حرس سائر الأمراء وخدمهم، وهؤلاء يتقلدون السلاح في سائر أوقاتهم، لا يتركونه حتى عند نومهم في بيوتهم، وحرس الملك وخدمه يرحلون برحيله ويقيمون بإقامته، وكذلك حرس كل أمير من أمراء العائلة، ومتى خرج الملك وخرج معه أحد من رجال العائلة كان الحرس والخدم ركناً من أركان القوة الركين.

وأما أهل المراتب والوظائف: من أهل العارض فلا يختلفون كثيراً عن رجال الحرس والخدم، لأن بعضهم في الأكثر من بعض؛ والوظائف في نجد محدودة، وكل فرد من الأفراد يعلم حقه ومنزلته، فلا يستطيع أمير أو أي موظف أن يستبد بالأمر أو يعتدي على حق أحد من الناس؛ لأن كل فرد في داخلية نجد يشعر بنفوذ الملك والسلطان فإن بادره أحد بالعدوان وقف في وجهه حتى يلزمه حده، وإن زاد الأمير أو النافذ في القول أجاب الآخر: ( بيني وبينك الشريعة نحتكم إليها).

ولا يجسر امرؤ أن يدعى للشريعة في نجد ثم يعصي الداعي، من أكبر كبير إلى أصغر صغير؛ فأهل المراتب والوظائف من أهل العارض محصورة وظائفهم كما قلنا؛ فإما أمير جهة من الجهات، أو أمير سرية من السرايا، أو عامل من عمال الزكاة، أو أمير لعمال الزكاة، أو رسول لتبليغ أمر أو إنفاذ أمر من أوامر الملك، أو صاحب بيت مال، وما ماثل ذلك من الوظائف؛ وهي في جملتها وظائف عسكرية.

وأما أهل الجهاد: فهذا اللفظ يطلق في الرياض خاصة على كل من يحمل سلاح الملك، ويراد بالسلاح البندق خاصة، ومنهم من يحمل البندق والسيف، فكل من استلم من مخزن السلاح بندقاً موسومة بطابع الملك عبد العزيز فهو من أهل الجهاد ويجري عليه من الأحكام ما يجري على أهل الجهاد، والحرس والخدم هم فريق من أهل الجهاد، لكن الحرس والخدم لا يفارقون الملك أو الأمراء في حلهم وترحالهم، أما أهل الجهاد فهم لا يخرجون من الرياض إلا بأمر الملك في الغزوات والحروب.

#9#

ولأهل الجهاد قيود مضبوطة في سجلات خاصة بديوان الملك الخاص باسم ديوان الجهاد، وهذا الديوان يشمل النظر في أحوال أهل الجهاد، ومراقبتهم، ومراقبة سلاحهم، والإبل التي يركبون، ويراقب أعطياتهم، ثم لسائر الخدم والحرس ولسائر أهل المراتب والوظائف ولأهل الجهاد أعطيات سنوية مقررة، تعطى أربع مرات في فصول السنة الأربعة مع ألبسة توزع عليهم جميعاً، كل حسب منزلته ومقامه، ويلاحظ في الأعطيات من كثرة وقلة، القدم في خدمة الملك، ومنازل الناس في الحروب، وهناك اعتبارات أخرى في الأعطيات عائدة في الغالب لتقدير الملك، أو لمن ينوب منابه في هذا الأمر من أنجاله كالأمير سعود أو الأمير فيصل، وهذه الأعطيات تصرف للجميع في أوقاتها المعينة.

ثم هناك أعطيات تعطى عند الخروج للغزو، فتعطى مقادير قليلة من الدراهم للغزاة حين خروجهم، وذلك على عادة الملك في أعطياته أيام الحروب، إذ من عادته أن يقبض يده في الأعطيات، ويجود بمواد الحرب من سلاح وذخيرة، أما باقي الأشياء فعلى كل جندي أن يتدارك لوازمه من عند نفسه، ويلقى مساعدة قليلة من الملك قبل الخروج، وهذا في الغزوات الكبيرة خاصة.

ثم لأهل العارض كما لغيرهم من رعايا المؤسس دالّة على الملك عبد العزيز وعلى أنجاله إذ كلما ناب أحدهم نائبة لمنزل يأويه، أو ضرورة لمعيشة، أو مساعدة في زواج طلب المعونة من الملك أو من آله فيلقى سؤله.

ويشير الكتاب إلى أن مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية اليوم في تلك الفترة العصيبة من تاريخها لم تكن مدينة كسائر المدن المعروفة التي ينشغل أهلها في التجارة والصناعة، إنما هي أشبه ما تكون بثكنة عسكرية، وكل من فيها جنود حرب وكفاح، من ملكهم إلى خادمهم إلى صبيهم المراهق، فإذا اشتغلوا في غير الحرب والكفاح فإنما هو شغل عرضي شغلوا به يستعينون به على قضاء حوائجهم أيام السلم.

أهل حواضر المدن

ويراد بأهل الحواضر كل من يسكن قرية من القرى المسماة في نجد، ولكل قبيل من أهل الحواضر جامعة خاصة يعرفون بها ونخوات خاصة بهم، ولكل أهل بلد أيام معروفة لهم مع مناوئيهم هي مفاخرهم، وذكراها المتداول على أفواههم في سمراتهم ومجالسهم، وأقرب عهد لهم بتلك المعارك ما كانوا عليه في الفترة التي حصلت في نجد أيام الزعازع والمحن قبل ظهور الملك عبد العزيز فيهم، فقد كان أهل كل قرية من تلك القرى حرباً للقرية الأخرى وحرباً لسائر من عداهم من أهل البادية.

وبعد ظهور الملك عبد العزيز في نجد دخلت تلك الحواضر في النظام الذي وضعه فمنعها من العدوان، كما منع عنها كل عدوان، فانضمت قواها إلى قوته وسارت في الحروب تحت إمرته، فصار الذين كان بأسهم شديداً بينهم رحماء بينهم بعد أن رفعت الضغينة من القلوب، وبدلاً من أن تفتك القوى ببعضها جمعت تلك القوى وأصبحت دعامة هذه الدولة العربية التي هي رجاء العرب كافة في هذا الزمان .

نظم الجهاد في الحواضر:

لنظام الجهاد في الحواضر أربع حالات:

1 – حالة السلم الدائمة.

2 – حالة المغازي البسيطة.

3 – حالة المغازي القوية.

4 – الحالة الاضطرارية الشديدة.

ولكل أهل قرية واجب في الجهاد معين، أي أن على كل قرية أن تخرج عدداً من الرجال مسلحين ببنادقهم وركائبهم مع لوازم الركائب وطعام الجنود لمدة أربعة أشهر، فإن لم يكن هناك داع للجهاد دفع أهل تلك القرية مقابل ما يصرف مؤونة المجاهدين دراهم معينة لبيت المال كل سنة ينفقها الإمام في مصالح المسلمين.

وهذا المقدار معروف مقرر في نجد؛ وذلك باعتبار ما يحتاج إليه الغازي الكامل العدة من سلاح وطعام وركوب، فهذا المقدار يدفع لبيت المال، كما قدمنا إذا لم يكن هناك داع لجنود تساق في المصالح العسكرية، وهذه هي الحالة الأولى.

والحالة الثانية، إن كان هناك داع للجنود، طُلب العدد المقرر على كل قرية، فيخرج العدد بترتيباته وتجهيزاته ولا يُعطى من بيت المال غير القذائف (الفشك) فإن أقام في غزوته أكثر من أربعة أشهر دُفع له من بيت المال طعامه.

والحالة الثالثة، أن يكون الداعي للجهاد ضرورياً ويحتاج إلى عدد وفير، فيدعى للجهاد (المثني)؛ وفي هذه الحالة يكون عدد الجنود من حواضر المدن مضاعفاً عنه في الحالة الثانية.

والحالة الرابعة؛ أن يكون هناك خطر يهدد كيان البلاد، فيُعلن النفير العام ويؤخذ تسعة من عشرة من الذين يقدرون على حمل السلاح، وفي هذه الحالة تلقى كل إنسان يبذل ما يستطيع وما يملك في سبيل الدفاع.

ومن هذا يعلم أنه بالمستطاع جمع أي عدد يراد من حواضر المدن بغير زحمة ولا تكلفة على الحكومة، ولا يكلف الحال غير صدور الأمر بالعدد المطلوب، ثم لا يمضي على الأمر أكثر من خمسة أيام بعد وصوله حتى يكون العدد المطلوب من الجند تهيأ للمسير إلى حيث يؤمر؛ وهو كامل العَدد والعُدد، ولا تنفق عليه الحكومة في حالة عسرها ويسرها شيئاً.

الهِجر

أهل الهِجر لهم مواقف كثيرة محمودة في مواطن الطعان والنزال، وربما لا يجاريهم في الصبر على المكاره وتحمل المشاق في الحروب الصحراوية مجار ولا يقارنهم فيها قرين.

وأصل أهل الهجر من سكان البادية الرحل، ولما ظهر الملك في نجد وضع هذا النظام البديع العجيب للهجر اقتلع فيه كثيراً من طبائع البداوة من نفوس البداة الجفاة، وأحل محله نظام التحضير التدريجي رغبة في هناء العرب وإسعادهم واستقرارهم، فقلت بذلك المنازعات البدوية والغارات الجاهلية، بل عدمت مرة واحدة، وقد كان منشأ أكثر تلك المنازعات؛ القتال على المياه والموارد وعلى الأخص أيام القيظ. وقد رأى الملك عبد العزيز أن الكافل لمنع تلك الخصومات، ولبث الروح الدينية في هذه القلوب النافرة، ذلك النظام الذي وضعه للهجر لتسير عليه.

أما ذلك النظام فهو أن يعين لكل فريق من البداة ماءً أو بئراً ينزلون عليها. ويعطيهم أمراً بإقطاعه تلك البئر أو الماء لهم، ثم يساعدهم مساعدات مالية لبناء مسجد لهم على تلك البئر، كما يساعدهم مالياً أيضاً على بناء البيوت، فمتى أسسوا البيوت وأقاموا فيها، أرسل طالباً من طلاب العلم يقيم فيهم الصلاة ويعلمهم عقائد دينهم ويقضي بينهم في مخاصماتهم.

فإذا استقام أهل تلك الهجرة وعرف أمرهم، وزع عليهم الملك سلاحاً من عنده، وسجلت أسماء القادرين على الحرب والكفاح منهم في ديوان الملك الخاص بهم؛ كما يسجل أهل الضعف والفاقة بينهم ليعطي أعطياته مساعدة له على ضعفه، كما يخصص لأهل الحرب في تلك الهجر تخصيصات مالية كل بحسبه كما يقدره لهم الملك بنفسه.

ومتى جاءت الدعوة للهجرة كان على كل من يحمل السلاح أو على كل قادر على حمل السلاح، أن يلبي الدعوة ولا يجوز أن يتخلف متخلف إلا لعذر شرعي، وفي الغالب لا يكون سببه غير المرض المقعد الذي لا يستطيع صاحبه حراكاً، وربما تخلف أشخاص لمصلحة حربية وهذا لا يكون بغير إذن الإمام، وكل من تخلف عيرته النساء وربما ضربته جماعته ضرباً مبرحاً وإذا كان تخلفه لغرض فساد أو مثله نكل نكالاً شديداً أو قتل.

ويكون لتلك الهجرة أمير يعينه الملك بعد ترشيح أهل الهجرة له، وقد يقع الخصام بين أهل الهجرة وأميرهم، فيرفع أمر الخصام إلى الملك، فإن وجد الشاكين محقين في شكواهم عزل الأمير وعين لهم من بينهم من يرتضونه، وإن وجد الشكاية في غير محلها رمى بشكوى الشاكين عرض الحائط وثبت الأمير في إمارته.

الفرقة الرابعة

والفرقة الرابعة من فرق الجند هي فرقة البدو وهم الذين ظلوا على معيشتهم البدوية ولم يسكنوا الهجر كما فعل إخوانهم الذين انسلخوا من البداوة واختاروا طائعين سكنى البيوت العامرة المشيدة على سكنى بيوت الشعر والتنقل، ولا بد أن تلقى في كل قبيلة من القبائل فريقين، فريقا لا يزال في بداوته يرعى إبله وغنمه يتوقع لها مواقع القطر وينجعها منابت العشب، ولهذا الفريق مزاياه الماضية في الحروب، فلهم مواقع فاصلة كانوا فيها أصحاب الغلبة والمنعة، وأكثر ما يستعين بهم الملك عبد العزيز في مواقف الحرب إنما يكون تبعاً لقبائلهم الذين سكنوا الهجر، وكثيراً ما يستخدمهم في سبر العدو، فربما يسيرون إليه على بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً فيعاينون موقعه ثم ينفردون بإبلهم فينهبونها ويرجعون إلى معسكر الملك غانمين من المال والأخبار.

أنواع الأعطيات

هناك أعطيات من بيت المال تقدم كمعونة لفرق الجند جزاء صبرهم وانتظارهم لداعي الحرب إن دعا الإمام إليه وتنحصر تلك الأعطيات في أربعة أنواع: إما شرهة، وإما قاعدة، وإما بروة، وإما معونة أو عانية (كما يسمونها).

1ـ الشرهة

الشرهة: هي العطاء المالي الذي يعطيه الملك من خزانته الخاصة لكل من ينوّخ ركابه في ساحته، ولسائر الرؤساء نجد عادات في الركوب إلى الملك، حيث يكون في السنة مرة على الأقل، ورؤساء أهل الهجر وأمراؤها في جملة الذين (ينوّخون)، ويحضر مع كل أمير أهل هجرته، فإذا وصلوا كتبت أسماؤهم في كتاب، وبعد أن يتشرفوا بالسلام، ويقيموا في الضيافة الأيام، التي يقضون فيها لوازمهم، عرض كتاب أسمائهم على الملك فيضع إزاء اسم كل نفر منهم العطاء الذي يراه الملك عبد العزيز له ثم تسلم له العطية ويسمى هذا العطاء بـ (الشرهة) ويكون في الغالب مع الشرهة المالية كسوة ملكية كالعباءة، وقد يكون مع العباءة غيرها من أنواع الملبس، وذلك بحسب حالة الوافد ومنزلته.

2 ـ القاعدة

القاعدة: هي الأعطيات المالية المقررة في كل سنة لكل فرد من الذين قيدت أسماؤهم في سجل الملك وهي خاصة في الغالب بالذين يدعون للحرب. وهذه القواعد مقررة إما في الأحساء أو الجبيل من سواحل المملكة النجدية على الخليج العربي، وهذه الدراهم المعدودة يسير إليها صاحبها في كل سنة بغير إذن جديد ولا أمر جديد، فيقبضها من بيت المال، ولا تنقطع عنه إلا بأمر خاص يُصدره الملك عبد العزيز لصاحب بيت المال في ذلك بمنع العطاء قصاصاً أو نكالاً لصاحب القاعدة.

3ـ البروة

هي التحويل الذي يعطى للطالب ليقبضه من إحدى الجهات؛ إما في الأحساء أو القطيف أو الجبيل أو من عامل الزكاة في داخلية نجد أو من أي جهة معينة أخرى، ويجمعون البروة على براوي، وقد تشتمل على أرز وسكر وقهوة وشاهي وتمر وعلى مال أيضاً، وتختلف عن القاعدة بأن سند التحويل فيها لا يقبل إلا مرة واحدة ولا يصرف إلا مرة واحدة؛ أما القاعدة فتصرف في كل سنة حتى يصدر أمر بمنعها.

وصاحب البروة قد يطالب في كل سنة ببروته، لكن طلبه يكون من ديوان الملك، فإما أن يجاب لطلبه ويعطى مثل ما أُعطي من قبل، وإما ألا يجاب لطلبه، لكن في الغالب يجاب لطلبه، ويعطى مثل عطائه السابق إلا إذا كان قد صدر منه ما يوجب قطع العطاء عنه فيمنع.

4 ـ المعونة

والمعونة: نوع من الأعطيات لكنها لا تتقيد بوقت معين، وهي في الغالب أُعطيات تكون مع الشرهات، وذلك أن الوافد على الملك يطلب بعض مطالب شفاهية، فيأمره الملك أن يذهب للديوان فيكتب ما يريد، وفي الغالب يطلب معاونة لعرس أو في ثمن فرس أو ذلول أو لعمارة بيت أو مساعدة في دية أو لوفاء دين وأمثال هذه النوائب ثم تعرض هذه المطالب على الملك في وقت خاص من النهار فيأمر بها بما يراه.

ويخلص صاحب اليوميات إلى نتيجة من أعجب النتائج التي تحيّر الأنظمة العسكرية على مستوى العالم حيث يقول: إن مصاريف الحكومة أيام السلم كثيرة جداً على أهل هذه الهجر من شرهات وقواعد و''براوي'' ومعونات، لكن لا يكون على الحكومة أي مصاريف إضافية أيام الطوارئ والحروب، وهذا هو الفرق بين الجند في نجد وتكاليفه وبين الجند خارج نجد وتكاليفه، إذ إن الحكومات تزداد مصاريفها في الحروب ونجد تقل مصاريفها فيها، ولو كانت نجد تريد مجاراة الدول الأخرى في نظامها العسكري لأعياها الأمر في كثرة الدراهم التي تحتاج إليها لتوصلها إلى مبتغاها أيام الحروب، وكل ما تحتاج إليه نجد من رأس المال في السوقيات العسكرية، قرطاس وحبر وقلم تأمر فلا ترى غير الجند تصل بأسرع وقت إلى حيث تشاء وتريد.