الإنسان بين الحتمية والحرية

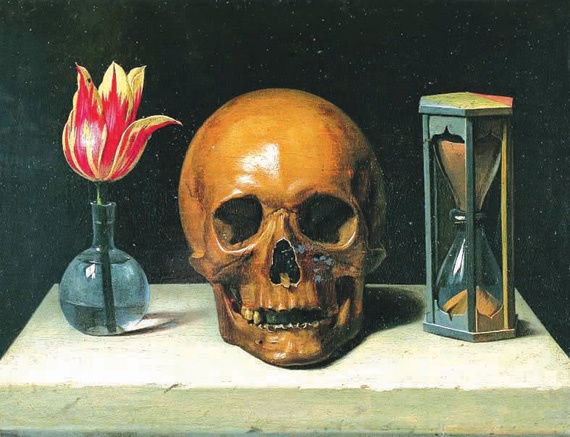

يعد الإنسان لغزا محيرا يصعب القبض عليه، فهو كائن منفلت ومركب ومتعدد الجوانب، ولعل أكبر ما يميز وضعه، هو كونه وضعا مفارقا بامتياز، فعندما يلقى في الوجود يجد نفسه بين برزخ من المتناقضات، فإذا كان هو ذلك الضعيف المهدد بالموت دائما فهو ذلك القوي المجابه، وإذا كان خيرا طيبا ذا نزوع ملائكي، فهو شرير وسفاك للدماء ذو نزوع شيطاني، وإذا كان فردانيا عاشقا للتميز والتفرد والاستقلال، فهو جمعاني يحمل في جوفه المجتمع كله ولن يستطيع الحراك دونه ولو قيد أنملة. فالإنسان إذن يصعب وضعه في إطار محدد نهمل فيه الإطار النقيض. إضافة إلى ذلك نجد أن الإنسان خلال مساره الحياتي يخضع للعديد من الإكراهات، لكن في نفس الآن هو ذلك الحر المجابه للظروف غير المستسلم لها والقادر على تجاوزها، بتحدٍّ منقطع النظير، بفضل ما لديه من وعي وتفكير، الأمر الذي يجعله في وضع متميز مقارنة بالكائنات الأخرى. وهو ما عبر عنه العالم والفيلسوف "بليز باسكال" (1623 / 1662) أحسن تعبير عندما قال: "ما الإنسان إلا عود قصب، أضعف عود في الطبيعة، ولكنه عود مفكر".

سنقف في هذا المقال عند المفارقة الأخيرة وهي مفارقة الضرورة والحرية، وقبل البدء في معالجتها سنعمل بداية على تحديد بعض ملامح هذه الضرورة والحرية:

الضرورة

إنها الإكراه والحتمية، فكل ما يشرط حياة الإنسان يدخل في إطار الضرورات، فإن أقول إن هذا الأمر محتم عليّ، أي مفروض ولا أقدر معه شيئا، فهو يغلبني ويتجاوزني ولا أكون قادرا على تخطيه. فالنحلة تصنع خلية سداسية الشكل ولن تقدر على صنع شكل ثماني مثلا، فالأمر ليس أمرها بل الأمر أمر الضرورة الغريزية، فهي منزوعة الحرية وما تفعله ليس ملء الخاطر بل إملاء طبيعيا، فالنحلة إذن خاضعة للضرورة. والإنسان بدوره لا يسلم من هذه الضرورات التي تكبل حركته وتمنعه أن يكون سيد قراره، ويمكن إجمالا تحديد الإكراهات التي يجابهها الإنسان خلال مسيرة حياته كالتالي:

1 ـــ حتمية وجودية: تتمثل في عدم اختياري قدومي إلى الوجود، فأنا مقذوف بطريقة لا إرادية لأغادر الحياة بعد كدح نحو الموت. فأنا محاصر بين غيب قبلي، أي ما قبل الولادة وغيب بعدي أي ما بعد الموت.

2 ـــ حتمية بيولوجية: إن كلا من اللون والبشرة، الطول، الوزن، قسمات الوجه الذكاء الأمراض الموروثة .. كلها أمور مفروضة من طرف الشفرة الوراثية ADN، فأنا محكوم بواسطتها وخاضع لها، فهي تحكم وتشرط حياتي.

3 ـــ حتمية سيكولوجية: تتشكل لدى الطفل من جراء مؤثرات خارجية ورواسب مدفونة، تصبح بمثابة الخزان اللاشعوري الذي يتحكم في المرء عندما يكبر بشكل خفي وفي خلسة منه، وقد تكون تلك الرواسب من السلب. بحيث توجد له عقدا واضطرابات نفسية لا يكون المرء بقادر على ردها أو تسييرها، فهي أكبر منه.

4 ـــ حتمية اجتماعية: يولد الإنسان ويجد نفسه في أحضان مجتمع لم يختره هو. هذا المجتمع له ثقافته التي سيتشربها ويستدمجها في كيانه دون خيار منه، فعندما يكبر يجد نفسه بلغة ودين وعادات وتقاليد متغلغلة في أعماق جوفه ولن يستطيع الخروج عنها، فالمجتمع بمثابة الإطار والقالب الذي تم صهرنا فيه ونحن صغار، فهو سلطة قاهرة تتحكم في اختياراتنا وقناعاتنا وأذواقنا.

5 ـــ حتمية اقتصادية وسياسية: قد أولد ضمن أسرة غنية أو فقيرة، كما يمكن أن أولد في مجتمع بنظام حكم استبدادي أو ضمن مجتمع بنظام حكم ديمقراطي، فالأمر يتجاوزني ولا خيار لي فيه.

الحرية

هي القدرة على الاختيار بين البدائل والإمكانات، هي التصرف دون موانع أو قيود، إنها سلوك لا كابح له. ومنها كلمة التحرر أي التحرر من قبضة الحتميات.

فعلى الرغم من كون الإنسان يعيش مجموعة من الحتميات كما تبين لنا أعلاه، فهو عكس الحيوان يبرز عنادا منقطع النظير فهو الوحيد الذي يقول "لا" للظروف ويجابهها باستماتة لا تقدر عليها بقية الكائنات ولنضرب لذلك أمثلة:

• الحتمية البيولوجية: المجابهة بالطب، العمليات الجراحية، عمليات التجميل، الهندسة الوراثية.

• الحتمية السيكولوجية: العلاج النفسي.

• الحتمية الاجتماعية: كم من الأفراد بدّلوا دينهم وغيّروا عاداتهم.

• حتمية اقتصادية: كم من الشعوب خرجت من الفقر، وكم من الأفراد أصبحوا أغنياء.

• حتمية سياسية: كم من الشعوب قامت بتغيير أنظمة حكمها.

يبدو من خلال ما سبق أن الإنسان يتأرجح بين الحرية والحتمية وهو ما جعل المفكرين والفلاسفة يتضاربون في أطروحاتهم حول هذه الإشكالية الشائكة، فمثلا إذا ما أخذنا الفيلسوف الهولندي اسبينوزا (1632 /1677) فهو يرى أن الإنسان يعيش في ظل حتمية مطلقة، فهو لا يخرج عن آلة الطبيعة الخاضعة للقانونية والسببية، التي لا شيء يتحرك فيها بإرادته، بل يتحرك بفعل قوى خارجية نجهلها .. فالاعتقاد بالحرية، حسب اسبينوزا، هو مجرد وهم وجهل بالعلل الخارجية، فالطفل يعتقد أنه يشتهي الحليب بحرية والسكير يظن أنه يقوم بقرار حر منه والأمر نفسه بالنسبة للهزّائي والثرثار ... وآخرون يرون أنهم يتصرفون بوعيهم وبحريتهم، وأنهم لا يخضعون لأي إكراه، لكن الحفر في السبب سيظهر أنهم مسيرون بقوى جبرية .. فلا توجد إرادة تسلك من تلقاء ذاتها.

#2#

هل يعني هذا أن اسبينوزا من دعاة الحتمية؟ الجواب نعم. ولكن يبقى هناك أمل في التحرر من الحتمية إذا تم إدراكها ومعرفتها. بعبارة أخرى متى ضبط الإنسان الأسباب تمكن من التحكم والتوجيه.

ولكي نفهم قصد اسبينوزا نقدم المثال التوضيحي التالي: لنتصور شخصا مريضا بالسكري وهو يجهل ذلك فإن المرض سيعبث به ويتحكم في مسار حياته، لكن بمجرد ما يكتشف العلة سيبدأ العلاج أي تقديم الأنسولين ومن ثم التحكم والتحكم حرية، الأمر نفسه يقال عن مريض نفسي تستبد به عقدة معينة فإنه لن يتحرر منها إلا إذا تم الحفر بعيدا في أعماق النفس مع محلل نفساني لإيجاد السبب المتحكم .. فالإنسان تحرر وتحكم في الطبيعة بما فيها طبيعته عندما دخل مغامرة البحث عن الأسباب.

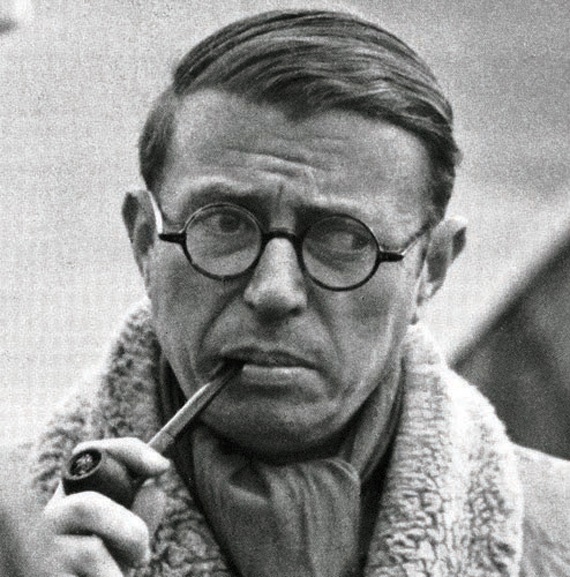

ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه الإشكالية المطروحة سنقف عند موقف زعيم المدرسة الوجودية الفيلسوف الفرنسي سارتر (1905 /1980) الذي يعد من المدافعين عن فكرة كون الإنسان كائنا حرا حرية مطلقة فهو مهندس مشروع حياته.

فسارتر يرى أن الإنسان كائن ينبض بالحياة، فاعل وقادر على تجاوز الحتميات المحيطة به، فالذات الإنسانية خلقت لتكون حرة وذلك لكونها تتوافر على خاصية التعالي بمعنى أن الإنسان هو تلك الذات دائمة التجاوز لذاتها حيث تصنع لنفسها وضعا جديدا في كل مرة، فماهية الإنسان ليست ثابتة ومنتهية فهي تصنع بالتدريج ومن هنا نفهم تلك العبارة المشهورة للوجودية: "الوجود سابق على الماهية" فعندما أولد لا أمتلك ماهيتي بل أصنعها شيئا فشيئا، فوجود الفرد هو مشروع مستقبلي لا ينتهي إلا عند الموت، فالفرد يصنع ذاته باستمرار وتتحقق ماهيته كل لحظة كأن الموجود البشري هو عبارة عن لوحة فنية يقوم برسمها الإنسان يوما بعد يوم ولونا بعد لون.

فالذات الإنسانية صانعة لعالمها، وكل ذات لا تستطيع أن تقرر لنفسها أو تخرج من حالتها المعطاة والجاهزة، وتترك العوامل الخارجية تتحكم فيها وترسم لها ملامح شخصيتها هي ذات زائفة، فمعنى أن يكون الإنسان إنسانا هو أن يكون حرا وهذه الحرية لا تولد معنا بل نحن من نصنعها ما دام الإنسان حين يولد يجد له اسما وطبقة اجتماعية ولونا ودينا وحزبا سياسيا ونقابة مهنية .. لكن بحريته يمكنه معاودة النظر في كل ذلك، فنحن نكون كمن وقّع شيكات على بياض ومن حقنا التساؤل: لماذا وقعنا هنا؟ ولحساب من؟ وهل لهذه الشيكات رصيد أم دون رصيد؟ إن الإنسان هو الكائن الوحيد حسب المدرسة الوجودية القادر على مجابهة الجبر، عكس الحيوان الذي هو تابع أبدي للطبيعة، فلو لم يكن الإنسان حرا لما غادر الكهوف نحو ناطحات السحاب، لكن حرية الإنسان حسب سارتر ثمنها باهظ وهو المسؤولية وتحمل التبعات، ومن يهرب من المسؤولية يهرب من الحرية والهارب من الحرية يتنازل عن إنسانيته.